母なる大地。

母なる大海原。。

母なる基板。。。

母さん、、お父さんドコいったん??

はい 何年振りかにお勉強(?)しましょう。 誰かに「●●おしえーて」って言われないと 忘れたフリをしてしまいます。まるみんです。

こんかいは マザーボード(M/B) についてやっていきましょう!

マザーボードについて知りたい方は デスクトップ派の人、または自作ユーザーの方でしょうそうでしょう。まるみワークスは自作派も応援致しますヨ! ノート派の人はあんまり関係ないと思いますが、暇で仕方ないノートPCユーザーの方はお付き合い下さい。

関連する大切なキーワードは3つ。文章中[ ]で表現していますのでチェックしてどうぞ。

また、、自作派の玄人の方は「そんな初歩的な事しっとるわぃ!!」などと言わず、「コイツおかしなこと言っとるぞぃ?」が見つかったらメールにてお知らせ頂ければとってもありがたいです。。

サラッとを「選び方だけ見たい人」は ココをクリック

まず、、、なんとなーく

マザーボードって 目立たない存在 ですよね?? だって、、主に見えないですもんね💦

クーラーがごそっと乗っかってて、グラボがどーん!と挿してあって、あとはケーブルがチョコチョコ出てる・・・・くらい?

マザーを光らせてくれる製品もありますが、、それもケースに入っちゃうとあまり目立ちませんよね~。

←こちら、今までのご依頼で一番ピッカピカwにした一品。

よけいにマザーボードが目立ちませんww

さて、、この記事を書く際に「どこから説明すると理解しやすいのか?」と悩んだ結果・・・・電源のオハナシからするのがスマートな気がします(?)。 早速 行ってみましょう。

よく脱線しますのでお気をつけください(?)

M/Bのおしごとその1 接続パーツに 必要な電力を分配しています。

はぃ??? 電力供給?? それは電源でしょ? って思ったアナタ………おしい….80点!!

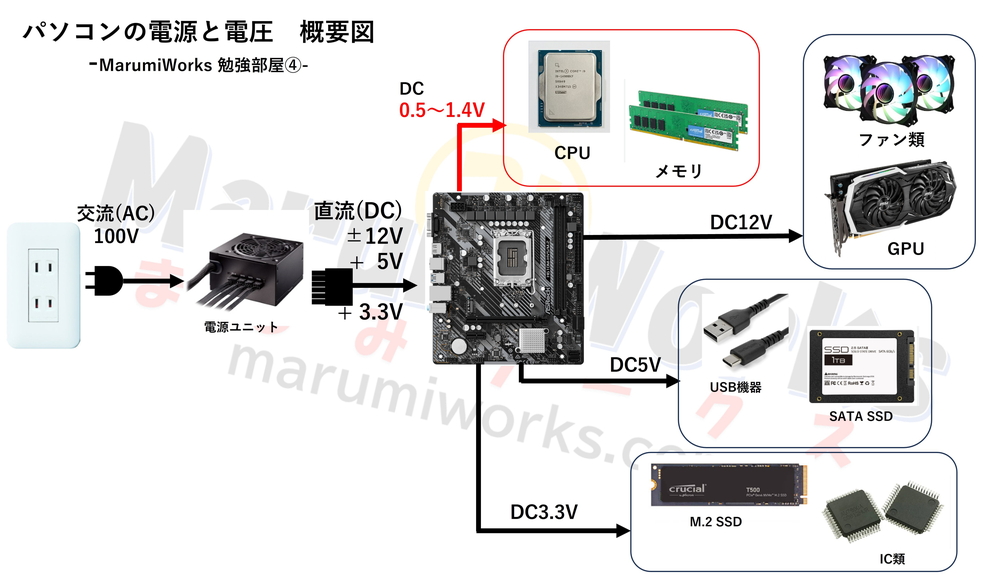

パソコンの電力網の概要を覗いてみましょう。

コンセントから入った交流[AC]100V(海外では~220V)が電源ユニットに入ります。電源ユニットでAC100Vから直流[DC]+12V, -12V, 5V, 3.3V に変換されてマザーボードに供給されます。

※最近の電源ユニットのケーブルは全部黒だったり白だったりしますが、旧タイプはケーブルの色を見ると分かりましたね! [黄色:+12V, 赤:+5V, オレンジ:3.3V, 青:-12V, 黒:GND]という色分けがありました。 気になる方は「ATX 24pin ピンアサイン 色」で検索かAIに聞いてみてください。

電源ユニットで分圧され、マザーボードにびっしり張られた 抵抗やコンデンサ(この二つは電気の流れを整えるモノと思って下さい) を通ったり通らなかったりして、それぞれのパーツに送られます。

パーツによって動作に必要な電圧は異なりますので、それぞれのパーツに合わせた電圧で分配していくわけですね。

M/Bのおしごとその2 CPUやメモリ用に電圧を小さく整えます : [VRMフェーズ]

先に示した図のCPUとメモリのトコだけ赤字にしましたけれど、、「あれ?? CPUとメモリは 電圧めっちゃ弱くない??」となりますよね?

そうなんです。パーツそれぞれに必要な電圧は異なりますが、、CPUとメモリに限っては要求電圧がもっともっと小さく1.2V前後なのです。ですから、、もっと電圧を下げてあげる必要があります。

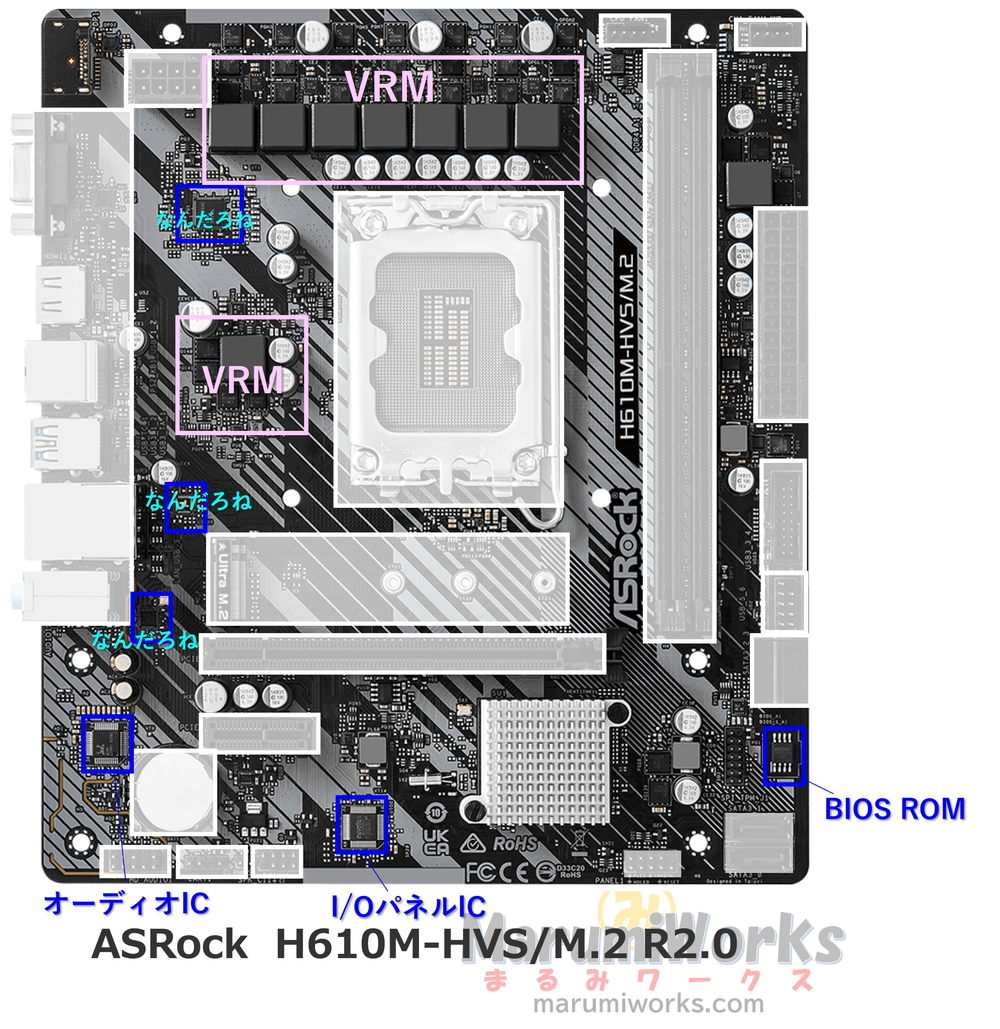

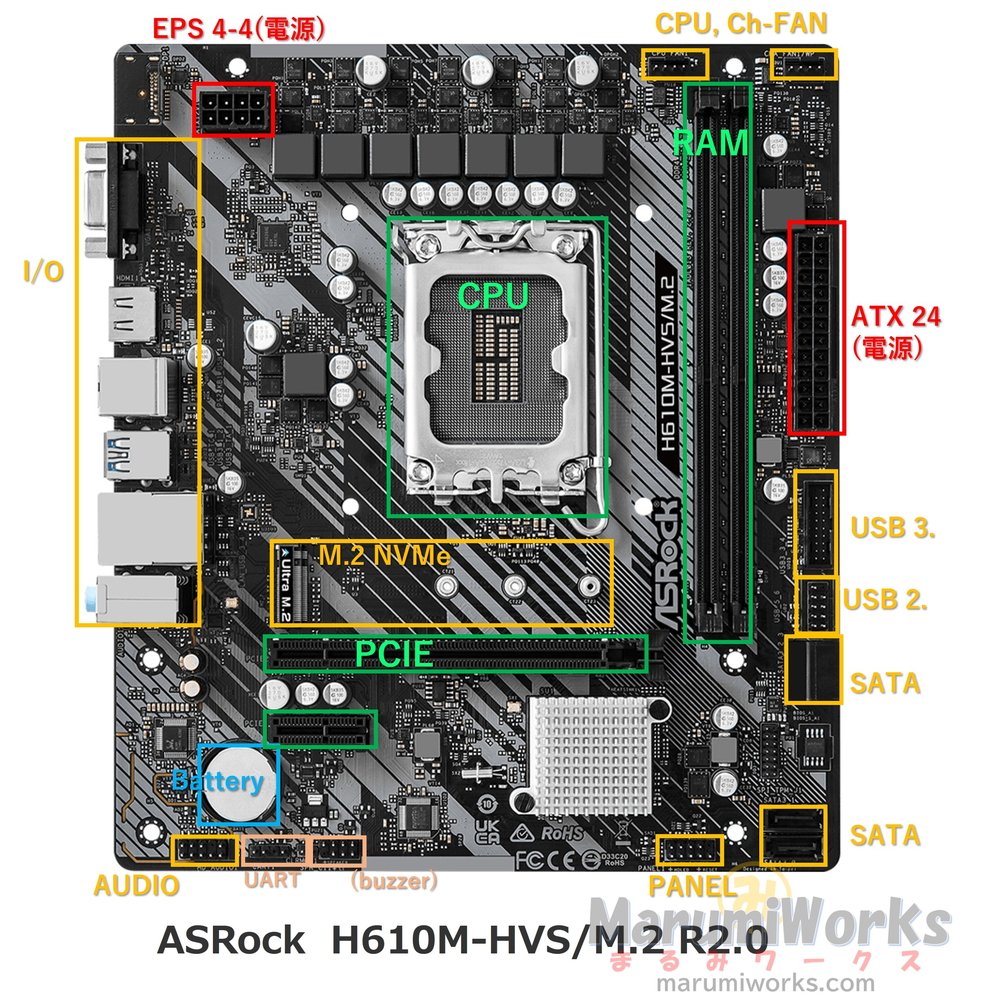

ここで、、一度実物を見てみましょう。

今回、説明しやすい(裸に近い)エントリーモデルのASRock製 H610を例にしてみます。

自作される人にとってはおなじみ、PCを組み立てる時に関係あると思われる部分は▢で囲ってみました。 (UARTとかBuzzerは今は使う人殆ど居ないと思います・・・)

赤い▢に電源ユニットから電源を接続すると、、あとは適切な電圧でそれぞれの場所に電力が供給されます。上のEPS▢はCPU専用の12V。右側の幅広いATX24▢は全体へ向けて[+12V, -12V, 5V, 3.3V]が纏まって入って行きます。

さぁ、お話を戻しまして 「CPUやメモリにはもっと低い電圧が必要」ということでしたね!

ここで、上の画像の▢を白塗りして、、残った所に何があるかを見てみますと・・・・・

残った所には 「いかにも電子基板」っていうモノしか残ってません。

一応見て分かるものには名前を入れましたが・・・[なんだろね]は分かりませんですた。。一番上のVRMの近くがPWMコントローラ、I/Oパネルの近くがギガビットLANのICかほにゃにゃらだと思います….たぶん…..

はい。ピンク!ピンクの▢です。コレが電圧を下げるところです!!

VRM (Voltage Regulator Module) といいます。名前そのまんま(電圧調整器?)です。

※自作するひとなら聞いたことがあるかもしれません。電源フェーズ数 とか VRMフェーズ数 とかいうアレです。コレの事を言います。

なんか、、、銀のタンクみたいなヤツ(コンデンサ) と、黒いキューブ(ちょーくこいる)と、ちっさいチップが2~3枚(MOSFET:もすふぇっと), 米粒より小さいヤツ(ダイオード) で出来ています。DC-DC降圧コンバーター(難しい事は言わず、DC電圧を下げる役目)です。

なんか、、、銀のタンクみたいなヤツ(コンデンサ) と、黒いキューブ(ちょーくこいる)と、ちっさいチップが2~3枚(MOSFET:もすふぇっと), 米粒より小さいヤツ(ダイオード) で出来ています。DC-DC降圧コンバーター(難しい事は言わず、DC電圧を下げる役目)です。

※高級品はちっさいチップが2~3枚じゃなくて→ 一つにまとまったDr-MOSっていうエリート品がついてたりします。

このVRMが、電源ユニットから入ってきたEPS12Vを1V付近まで下げてCPUとメモリに供給しています。

さらには何個も並んで並列で動作する事で、電力負荷を分散させて安定して供給できるようになっています。

「なんでこんな場所で1Vまで下げるの? 最初から下げて持ってきたら?」と思う人。スバラスィ!(?)。

理由は以下の2つ。

🔶VRMは コンマ1V (100mV)以下の単位で電圧を上げたり下げたりしていて、それを制御しなくてはなりません。このレベルでは電気的な物理法則に従ってほんの微弱な導線抵抗と電流損失で電圧が変化します。簡単に言うと、低い電圧だと遠くに運ぼうとするだけで電圧がさらに下がってしまうんですね。だから「使う場所のすぐ傍で電圧を下げて、すぐ使ってもらう」方が効率が良いのです。

🔶1V程度の電圧を要求する部品はCPUとメモリの他にない。

このVRM、 どのマザーボードでも左上のEPSプラグの下、CPUの周り(特に左側と上側に並んでいます。

高級なマザーボードはこのVRM(フェーズ)数が多くなっています。

さらに、高級なマザーボードはこのVRMの放熱処理がされています。

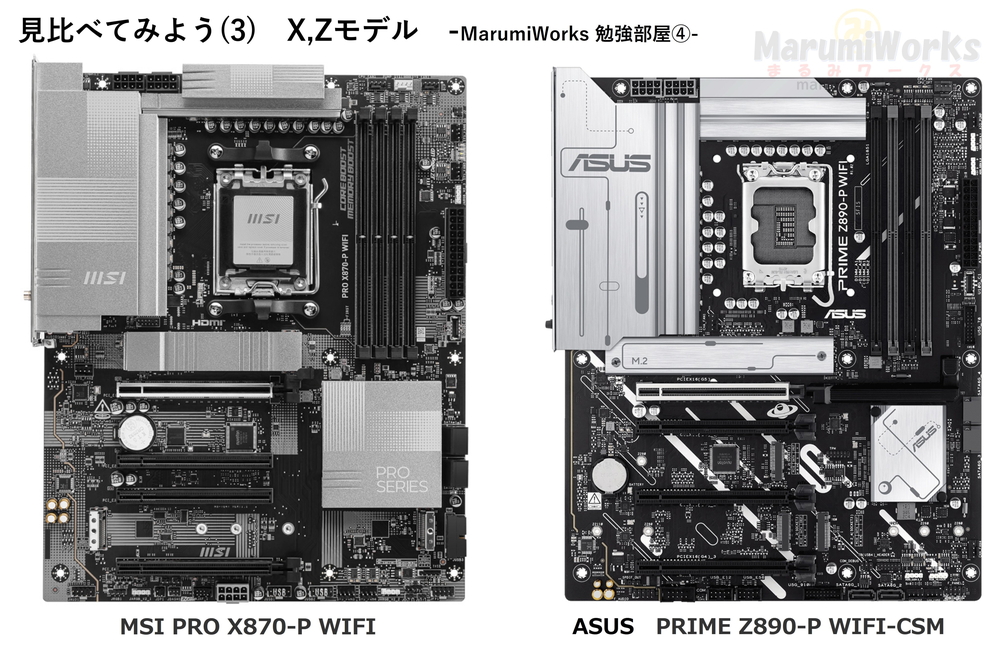

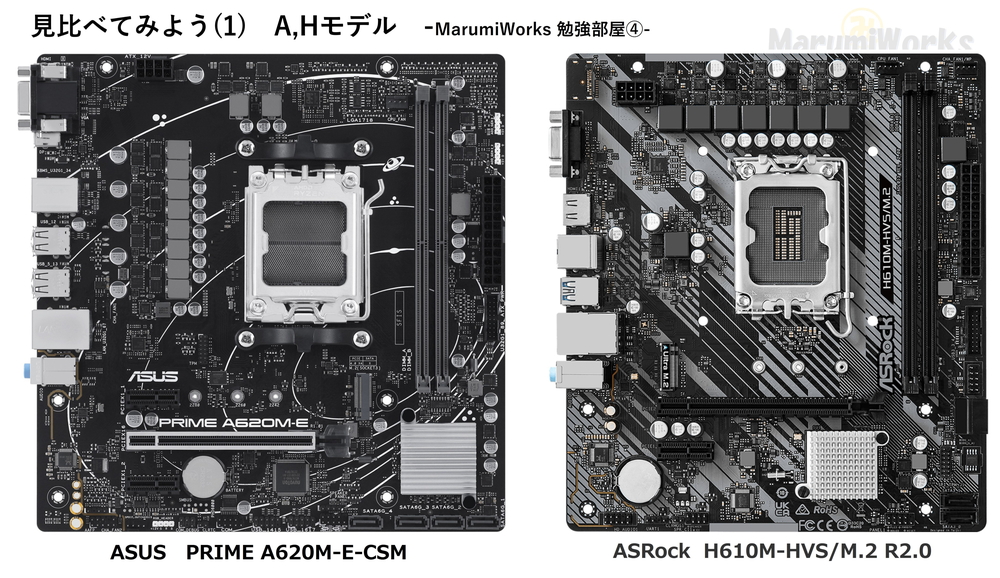

比べて見てみましょう↓↓↓↓

エントリーA, HモデルのVRM(CPUスロットの左側と上側)、、、何もついていません。丸裸(*´Д`)です。

エントリーA, HモデルのVRM(CPUスロットの左側と上側)、、、何もついていません。丸裸(*´Д`)です。

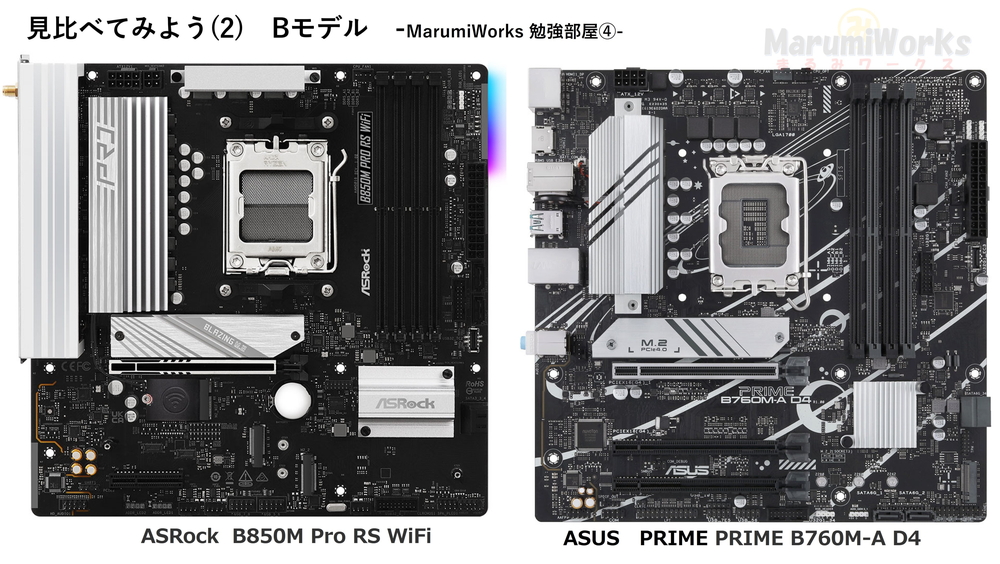

Bモデルになりました。。 おや? VRMに何か鎧のようなモノが追加されていますネ。

Bモデルになりました。。 おや? VRMに何か鎧のようなモノが追加されていますネ。

X, Z モデルになると、、、もうガッチリしっかりヒートシンクついてます。それにコンデンサ(銀色タンク)も増えていますね!!

VRMフェーズの量が増えて大電力に対応できるようになっているという事です。

◇VRMフェーズの量が増える ⇒ 部品の量が増える⇒ お値段が上がるw

◇VRMフェーズの量が増える ⇒ 大電力を処理する ⇒ アツアツになる ⇒ 冷やす必要があるので鎧(ヒートシンク)を着せて冷やす。

という事なのです ’`ィ(´∀`∩。

VRMのトコ、頑張ると70~100℃まで温度上がるようです。冷やさないとイクナイのですネ。

M/Bのおしごとその3 拡張性が決まります: [チップセット] : レーン数

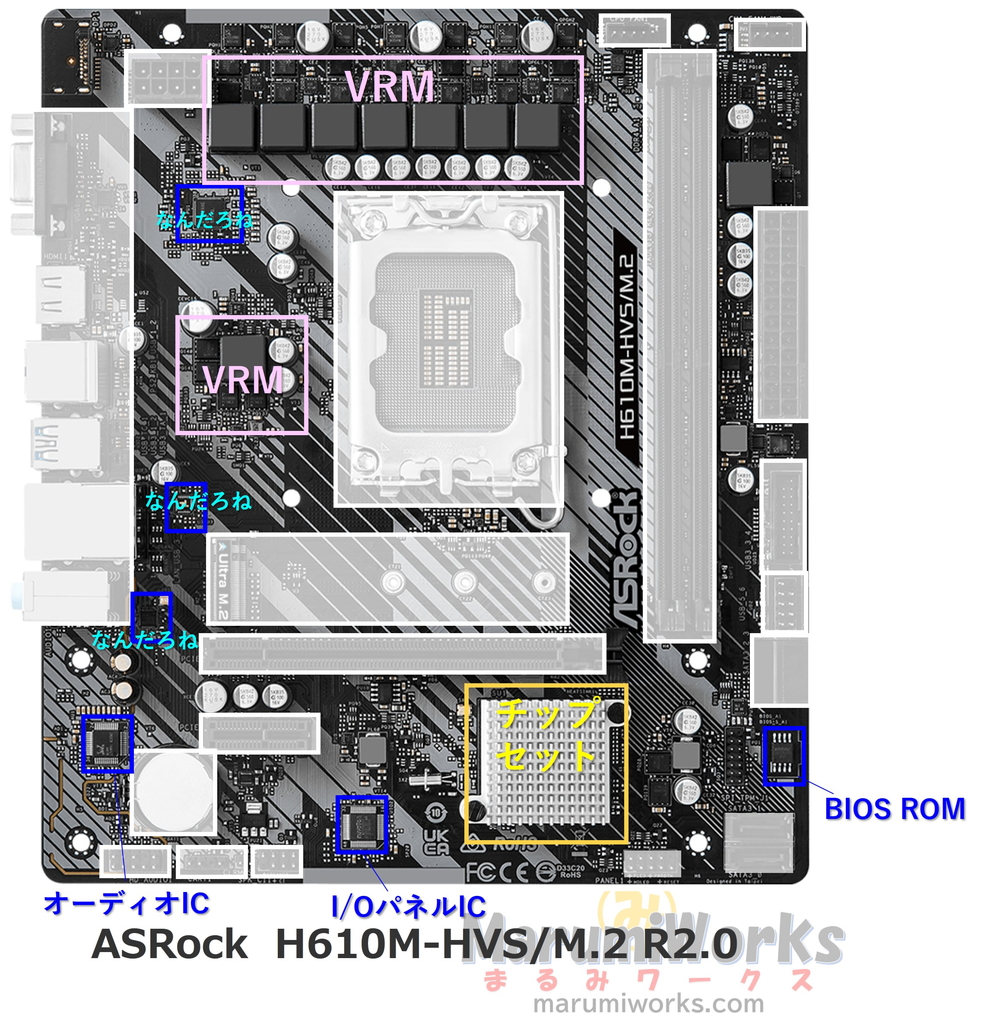

黄色の▢、チップセットと言います。

※昔はブリッジ[橋掛け] と呼ばれていました。そして北と南に分かれていましたw。どこかの国のように( ゚д゚) …

今は北がろし..CPUに統合されて(;^ω^) 南が「チップセット」という名前で残っています。

このチップセット。乗っかってるパーツの接続を管理する部分です。チップセットには、「接続できるデバイスの最大量」を示すレーン数 というモノが決められています。 ここテストに出ます。

(でません)。

レーン数が多いほど、沢山のデバイス(SSDやUSBなんか)を接続できます。

※このチップセット。。。自作初心者の人にはちょぉーーっと難所ですよねw

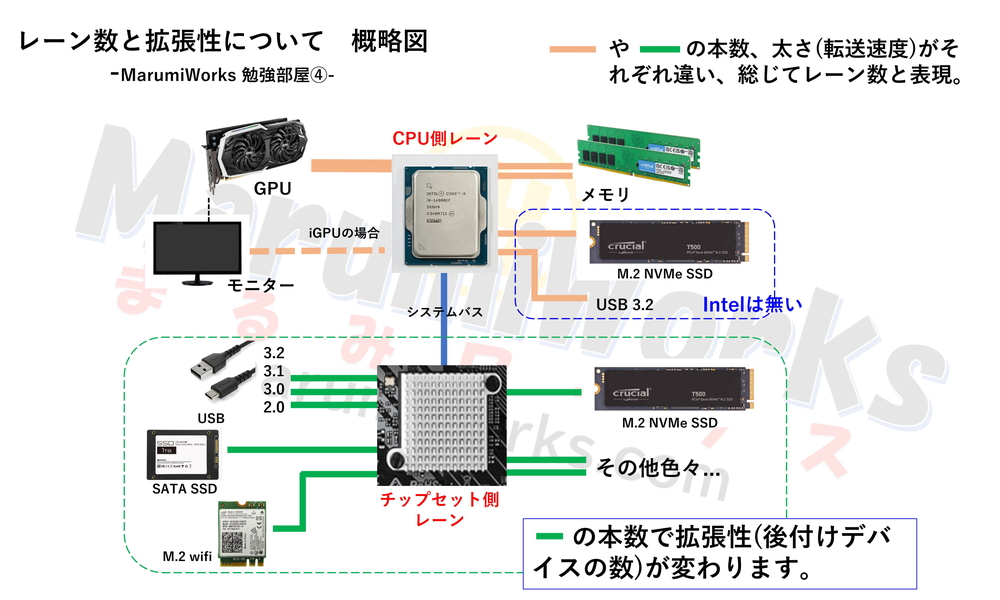

そして、、このレーン数はCPU側とチップセット側の2系統に分かれていて更にメンドクサイでいます。

どんなイメージか図にしてみました↓↓↓。

※どうして昔は北と南に分かれて呼ばれてたのか、なんとなく分かりますね?w

※どうして昔は北と南に分かれて呼ばれてたのか、なんとなく分かりますね?w

AMDのCPUはCPUから直接SSDやUSBに接続するものがありますが、Intelにはありません(IntelのCPUにはGPUとメモリしかレーン接続しません)。→こーいう違いがまたメンドクサくさせています。※CPU側レーンが直接接続するのはメモリ、GPU(またはモニター)が主なのであまり気にしなくて良いと思います。

それ以外のSATAデバイスやUSB等はチップセット側に繋がって行きます。チップセットによって図の緑のライン(レーン)数が異なり、これによって どれだけ外部デバイスを繋げて動作できるか? 増やせるか? つまり拡張性が決まります。

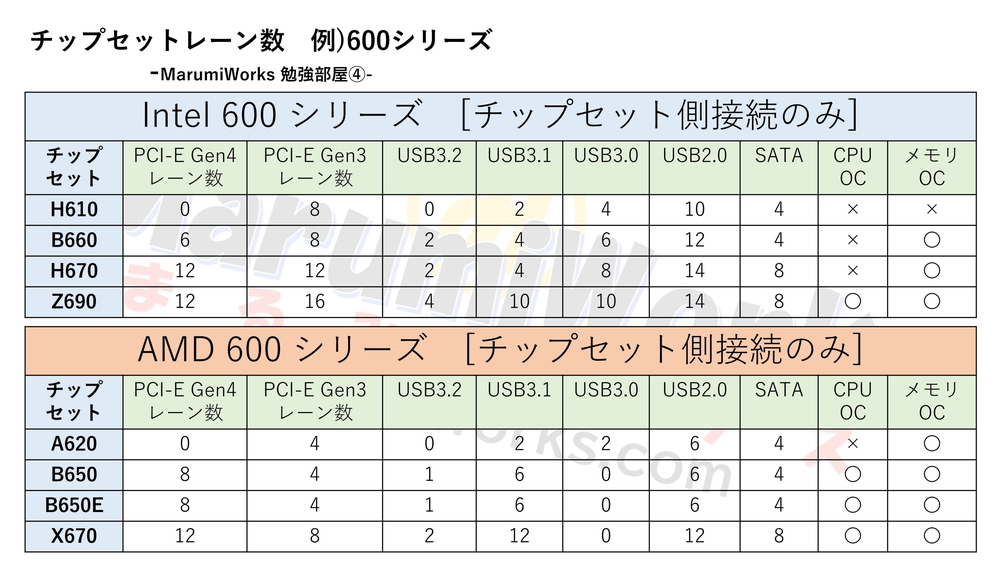

では、実際のレーン数の違いをIntel,AMDの600シリーズを例に見てみましょう。

Gen4.0だGen3.0だ 3.2 3.1 2.0だ 刻むんじゃないよ・・・統一してオクレ・・・

AやHよりB、BよりZ,X の方が接続できる機器が多くなっているのが分かりますね!

※実際はCPU側のレーンもIntelとAMDでは微妙に違いますが、CPU側レーンは基本、グラボ(GPU)とメモリがメインで接続しますので(たいていの人には) 大きな違いはありません。

チップセットのネーミングのお約束! は以下のとおり。

頭文字のアルファベット = 用途・グレード

→ A (AMD), H (Intel) エントリーモデル =< B ビジネスモデル < Z(Intel) , X(AMD) 多機能ハイエンドモデル

※アルファベットBはAMDもIntelも共通で使われますのでお間違えなく。

3桁数字の上1桁 = チップセットの世代

→ B650 600シリーズという意味。 この世代番号に対応するCPUにしか使えません!! とても大切です!! 最近CPUのナンバリングとはマッチしてませんのでご注意下さい。

3桁数字の下2桁 = バージョン

→ 620, 650, 670 数字が大きい方が後継..らしいですけれど、今はほぼグレードと性能を示しています。大きい方が上位。

3桁数字の後 に何かついている場合 = オプション

→ B650E B650のPCIeバージョンアップ版。

という感じですね。。きっと将来別のアルファベットや数字で表現される時代が来るのでしょう….

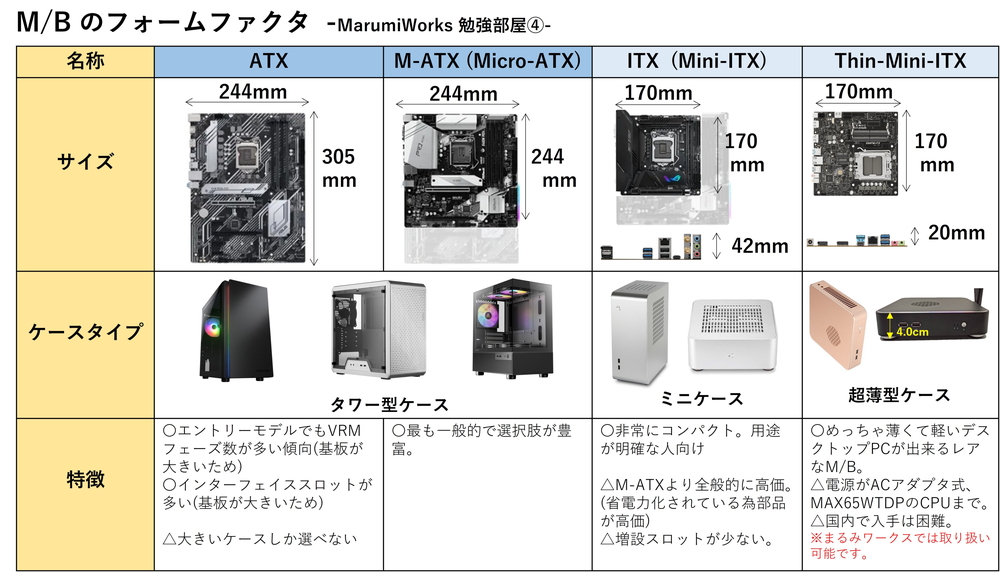

M/Bのおしごとその4 PCのサイズが決まります: [フォームファクタ]

これまで、マザーボードのVRMフェーズとチップセットについてオハナシをしてきましたが、、この項はとてもシンプル!!

マザーボードには フォームファクタ というサイズ、大きさを表す規格があります。

簡単に言うと、、マザーボードのフォームファクタでPCケースのサイズが決まります。って事ですね。

一般的にデスクトップPCでは 後から増設する事を考えてATX, M-ATXが主流だと思います。価格帯も幅広く選択肢が多いですし、たいていの場合、メモリ2枚, SSDが1~2つ, グラボが一枚。USB3以上が4~5か所 あれば十分・・・といったトコロでしょうか。 今はSSDの容量やUSBの転送速度も向上していますので、あまり「たくさん接続」しなくても十分使えるハズですヨ。

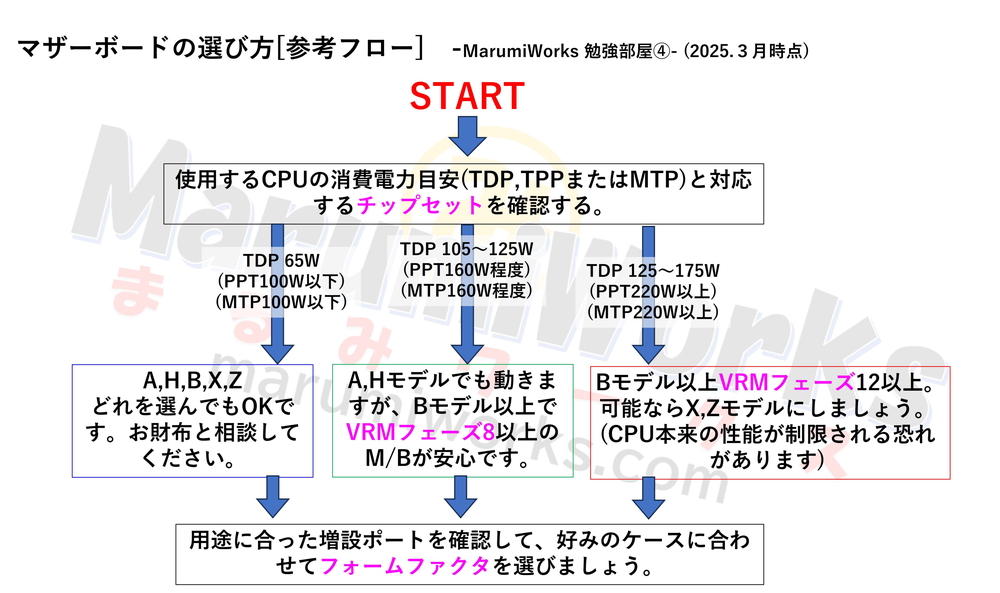

で? どう選んだらヨロシの??

結局、必要なのはコレですか?

だいーぶ、余裕を持って考えたら、こーいう感じになります。。

マザーボー「ド」の間違いwデスww↓ 母小舟でも面白いからそのままにしておきますw

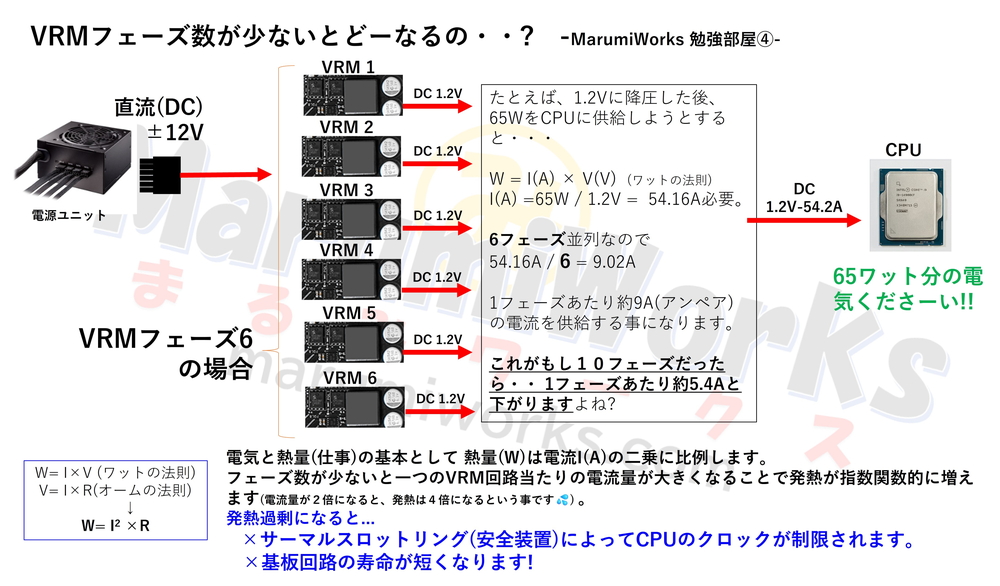

2025年現在、エントリーモデルA,Hでも6フェーズは搭載しているハズです。

Question!

「コレ、VRMフェーズが足りてなかったらどーなるのん?」って思ったアナタ!! はいっ!

今のシステムはとても優秀で、常にデバイスその他色々の温度を監視しています。発熱によってアツアツになると「ちょ、落ち着け!!モチツケ!」と動作クロックを強制的に落として冷却するようになっています。冷却が追いつかないと定格の10%ぐらいまでクロックが落ちて、最悪電源ごと落ちます。※20年前のPCは有無を言わさず落ちてた気がします💦

今のシステムはとても優秀で、常にデバイスその他色々の温度を監視しています。発熱によってアツアツになると「ちょ、落ち着け!!モチツケ!」と動作クロックを強制的に落として冷却するようになっています。冷却が追いつかないと定格の10%ぐらいまでクロックが落ちて、最悪電源ごと落ちます。※20年前のPCは有無を言わさず落ちてた気がします💦

CPUの要求電力に対して、VRMフェーズが少なすぎるとこのサーマルスロットリングが発動しやすくなります。

※動かないワケではありません。負荷がかかると性能が落ちる事が起こりやすくなります。

あとは・・・・電子基板に使われる部品の大敵は高温。 パーツの寿命が著しく短くなる事がありますよ…ということですね。

Question!

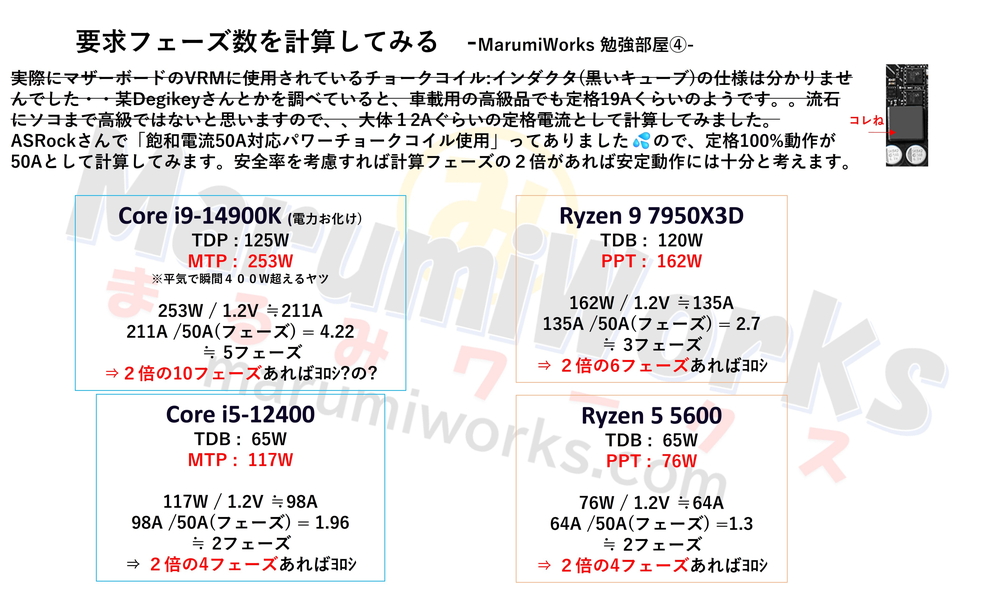

「その判断基準 ドコからきたの?」そんなアナタには! これっ!

計算内容に責任は取れません!w パーツの仕様を見つけてご自分で計算してみましょう!

正直なトコロ、IntelのMTPってあてにならないです。MTP(Maximum Turbo Power) のはずなのに、、平気で超えてきますから(‘A`) なんの意味が・・・。

※最近はIntel….の発表自体あてになりませんけど..

ご注意! )

◇あくまで参考として下さいますようお願い致します。自作でPCを組む行為は(パーツの不良を除いて)完全自己責任である事をお忘れなく!

◇上記計算はオーバークロック(OC)をしない前提です。と一応明示しておきます(;^ω^)💦

と、、、いうことで。

以上、今回は マザーボード(M/B)についてお勉強してみました!

できーるだけ、時間が経っても通用するように気をつかって書いておりますが、、やっぱりアッというまに表現や基準が変わっていくと思います。

ただ、少なくともマザーボードという基幹パーツはあと10年は無くならないハズですから。。つぎに記事を更新する時はどんな世界になっているのか楽しみですね!!

分からなかったり、色々めんどくさい場合は

まるみワークスまでご相談下さい!!

それではまた お会いしましょぅ!

次は・・・・・何をネタにしようかな?